温暖な瀬戸内海の陽光に包まれながら、今回は広島県の建築探訪ドライブへと向かいました。車窓に映る島々の美しい風景を愛でつつ、異なる時代背景を持つ三つの建築遺産を巡る充実した一日となりました。古代から現代まで、それぞれの時代が刻んだ建築の痕跡を追う旅の始まりです。

母への想いが生んだ建築群「耕三寺」

最初に訪れたのは、生口島に佇む耕三寺です。この寺院は1927年(昭和2年)、大阪で大口径特殊鋼管の製造会社を営んでいた実業家・耕三寺耕三が、母親への報恩感謝の意を込めて自ら僧籍に入り、30余年をかけて建立した浄土真宗本願寺派の寺院です。

建築的に最も興味深いのは、平等院鳳凰堂を模した本堂で、中堂、左右翼廊、尾廊からなる堂宇として構成され、軸部、壁面、建具に至るまで極彩色を施し、飾金具を用いている点です。しかし単なる模倣ではなく、細部においては原作と異なる点も多く、内部外部とも壮麗さを増しているのが特徴的です。

日光東照宮陽明門を模した孝養門から「西の日光」と呼ばれるようになった耕三寺は、平成期に入ってから建築物の特殊性が評価され、15棟が登録有形文化財として登録されています。特に昭和4年(1929年)建築の潮聲閣は、ポーチを持つRC造2階建の洋館と、唐破風の玄関を持つ木造平屋建の和館からなり、昭和初期の大規模住宅建築の特徴をよく伝えている建造物です。

境内奥には現代アートの空間も広がります。彫刻家・杭谷一東による「未来心の丘」は、12年の歳月をかけイタリア産大理石で飾り立てられた5000平米の空間で、2005年にMAA(マーブル・アーキテクチュアル・アワード)のアーバンランドスケープ部門で大賞を受賞した注目の現代建築作品です。

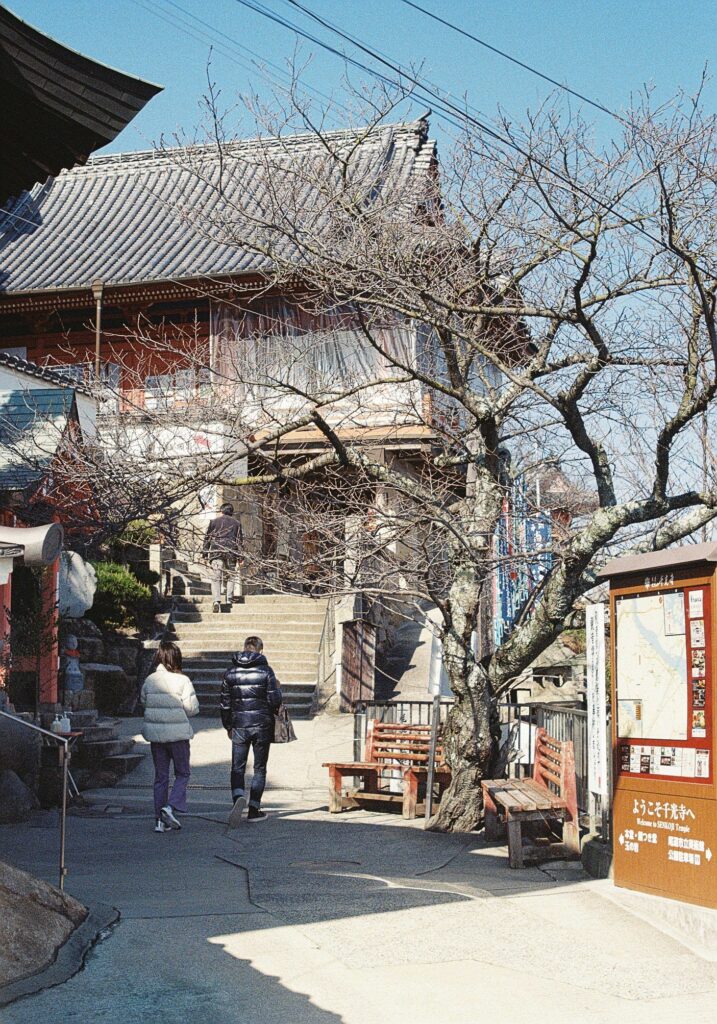

千年の歴史を刻む「千光寺」

次に向かったのは、尾道のシンボルとして親しまれる千光寺です。大同元年(806年)弘法大師の開基とされ、源満仲(多田満仲)によって中興されたこの真言宗系寺院は、標高140mの大宝山中腹に位置しています。

建築的な見どころは珍しい舞台造りの本堂で、別名「赤堂」とも呼ばれる朱塗りの建造物です。現在の本堂は1686年に再建されたもので、その独特の舞台構造が特徴となっています。この赤い本堂は、林芙美子が『放浪記』の中で「赤い千光寺の塔が見える」と記述したことでも有名です。

境内には千光寺の象徴ともいえる「玉の岩」があり、その天頂部にはかつて光る玉があったという伝説が残されています。また、鐘楼「驚音楼」の鐘の音は日本の音風景100選に選定されており、建築と音の調和も楽しむことができます。

現在では2022年にリニューアルオープンした新展望台「PEAK」が話題を集めています。設計は青木淳と品川雅俊の建築設計事務所「AS」が手がけ、長さ63メートルの展望デッキからは尾道水道の絶景を一望できます。

人類の記憶を刻む「原爆ドーム」

旅の最後は、世界遺産に登録された原爆ドームです。この建造物は1915年(大正4年)、チェコ人建築家ヤン・レツルの設計によって「広島県物産陳列館」として建設されました。鉄筋コンクリート造の近代建築として、当時の広島では珍しい建造物でした。

ネオ・バロック様式を基調とした3階建ての建物は、中央に楕円形のドームを配した堂々たる外観を誇っていました。1945年8月6日午前8時15分、この建物から南東約160メートルの上空で原子爆弾が炸裂。奇跡的に倒壊を免れた鉄骨ドーム部分が、現在私たちが目にする「原爆ドーム」の姿となったのです。

建築学的には、戦災を受けた近代建築の保存という極めて特殊なケースとして位置づけられます。通常の文化財保護とは異なる「負の遺産」としての保存方法が世界的にも注目され、1996年に世界遺産へ登録されました。

建築が語る時代の物語

今回の広島ドライブでは、昭和の実業家の想い、平安時代から続く信仰の場、そして近代建築が刻んだ記憶という、三つの異なる時代背景を持つ建築と出会うことができました。それぞれが異なる技法、材料、思想を背景に建造されながらも、現代の私たちに確かなメッセージを伝え続けています。

瀬戸内海の美しい風景に包まれたこれらの建築遺産は、単なる観光地を超えた深い文化的価値を有しています。建築を通じて歴史を読み解く旅は、新たな発見と感動に満ちた体験となりました。次回の建築探訪でも、また違った角度から日本の建築文化の豊かさを探求していきたいと思います。

コメント