仙台市中心部から東へ約10km。太平洋沿岸部の荒浜地区へ向かう道すがら、風景は徐々に開けていきます。緑豊かな田園風景の向こうに見える青い海。しかし、その美しい光景の中に佇む4階建てのコンクリート建築は、静寂の中に重いメッセージを秘めていました。

時を止めた校舎

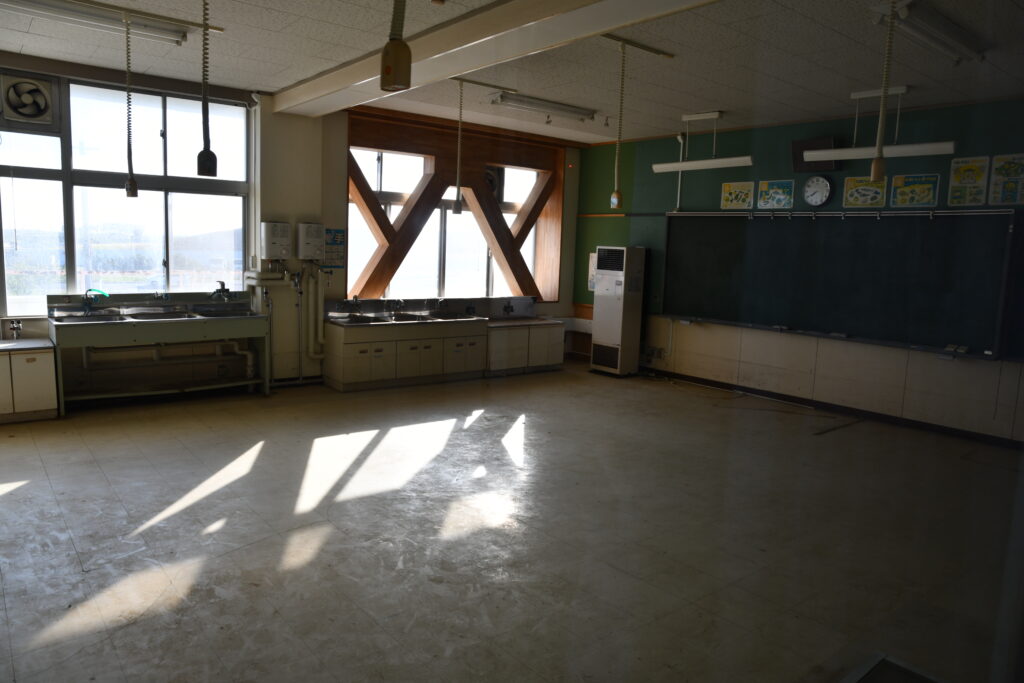

震災遺構として保存されている仙台市立荒浜小学校の校舎に足を踏み入れた瞬間、空気が変わったのを感じました。1階の教室は、2階まで津波が押し寄せた痕跡をそのまま残しており、壁に刻まれた浸水ラインが当時の恐怖を物語っています。机や椅子が散乱した教室、泥に覆われた廊下。まるで2011年3月11日で時が止まったかのような光景でした。

建築的な視点から見ても、この校舎には独特な歴史があります。1979年に東側の一部が建てられ、1989年に西側に増築された鉄筋コンクリート4階建ての建物。決して特別な装飾を施した建築物ではありませんが、震災後の保存工事によって補強された構造体は、過去と現在を繋ぐ重要な役割を果たしています。

320人の命を守った建物

4階の展示室「3.11荒浜の記憶」で目にした資料群は、単なる記録を超えた生きた証言でした。児童や教職員、住民の方々など320人が屋上に避難し、翌日までに全員無事救出されたという事実。この数字の向こうに、どれほどの不安と恐怖、そして希望があったことでしょう。

屋上から見渡す荒浜地区の現在の風景は、震災前の賑やかな集落とは一変しています。かつて約800世帯、2,200人が暮らす集落があったこの場所は、今は広大な草原となり、防災林の植樹が進められています。眼下に広がる緑の絨毯は美しくも、失われたコミュニティへの鎮魂の意味を込めているように感じられました。

建築が語る記憶の継承

この震災遺構を見学して改めて感じたのは、建築物が持つ記憶の継承力です。文字や映像だけでは伝わらない、空間そのものが持つ説得力。1873年から2016年まで143年間にわたって地域の教育を支え続けた学び舎は、最後に地域の人々の命を守る砦となりました。

現在も続けられている保存工事により、耐震基準を満たすための壁が設置されたほか、内外壁のひびに補強用の樹脂を注入する工事が行われています。技術的な配慮と歴史的価値の保存という、相反する要求を両立させた見事な修復事例と言えるでしょう。

展示されている被災直後の写真や映像資料も印象的でした。特に、荒浜地区の歴史を振り返る資料では、海とともに生きてきた人々の暮らしぶりが丁寧に紹介されています。深沼海水浴場で過ごした夏の思い出、運河・貞山堀での釣り、地域の祭りの様子。これらの記録は、単なる被災の記憶だけでなく、豊かな地域文化の記憶も後世に伝える貴重な遺産となっています。

おわりに

震災遺構仙台市立荒浜小学校を後にしながら、建築の持つ力について深く考えさせられました。この校舎は、災害の恐ろしさを伝えると同時に、人々の結束と希望の象徴でもあります。2017年から一般公開が始まったこの場所は、今後も多くの人々に大切なメッセージを発信し続けることでしょう。

津波による犠牲を再び出さないため、という明確な使命を背負った建築物。その重責を静かに担い続ける荒浜小学校の姿に、深い敬意を抱かずにはいられませんでした。

今回訪れた建造物

震災遺構 仙台市立荒浜小学校 〒984-0033 宮城県仙台市若林区荒浜新堀端32−1

コメント