はじめに

梅雨も終わりに差し掛かった7月、大阪の新たな文化拠点であるグラングリーン大阪のVS.で開催されていた「安藤忠雄展|青春」を訪れました。この展覧会は、世界的建築家・安藤忠雄の50年を超える創作活動の全貌を一望できる、まさに「圧巻の展覧会」でした。

天井高15メートルの没入映像空間から始まり、原寸大で再現された「水の教会」、そして膨大な量の模型と図面の展示まで、安藤忠雄という稀有な建築家の壮大な挑戦の軌跡を体感できる充実した内容でした。大阪から世界へと広がったその創造的な足跡は、建築という文化の豊かさと、挑戦し続ける人生の妙を深く印象づけてくれました。

展覧会の構成と見どころ

没入映像空間での圧倒的体験

展示の幕開けを飾るのは、安藤忠雄の代表作を圧倒的な立体映像空間で体感できるコーナーでした。天井高15メートルの空間に映し出される建築群は、まさにヴァーチャルの限界に挑んだ映像体験。光の教会の十字の光、地中美術館の静謐な空間、表参道ヒルズの螺旋スロープなど、安藤建築の魅力が立体的に浮かび上がります。

原寸大「水の教会」の感動

展示の目玉の一つが、初期の名作「水の教会」の原寸大再現でした。実際に北海道トマムの森に建つ教会堂を、会場内に完璧に再現したこのインスタレーションは、五感で建築を感じる貴重な機会。水面に映る十字架と、ガラス越しに見える自然の風景(映像による演出)が織りなす神聖な空間は、現地に立っているかのような臨場感に満ちていました。

注目の建築作品たち

4×4の家

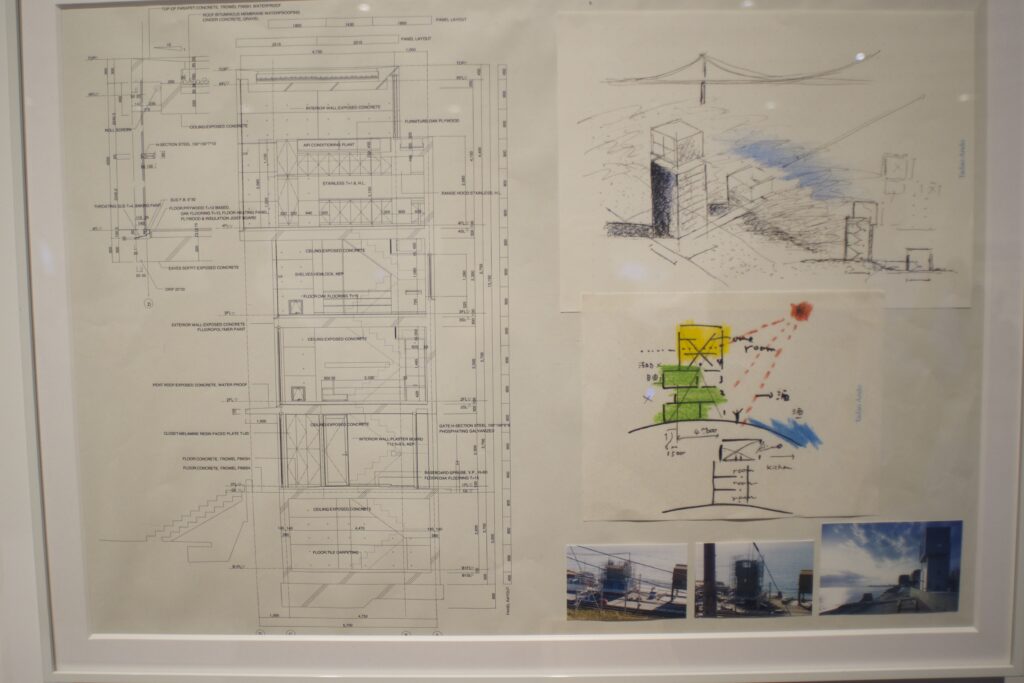

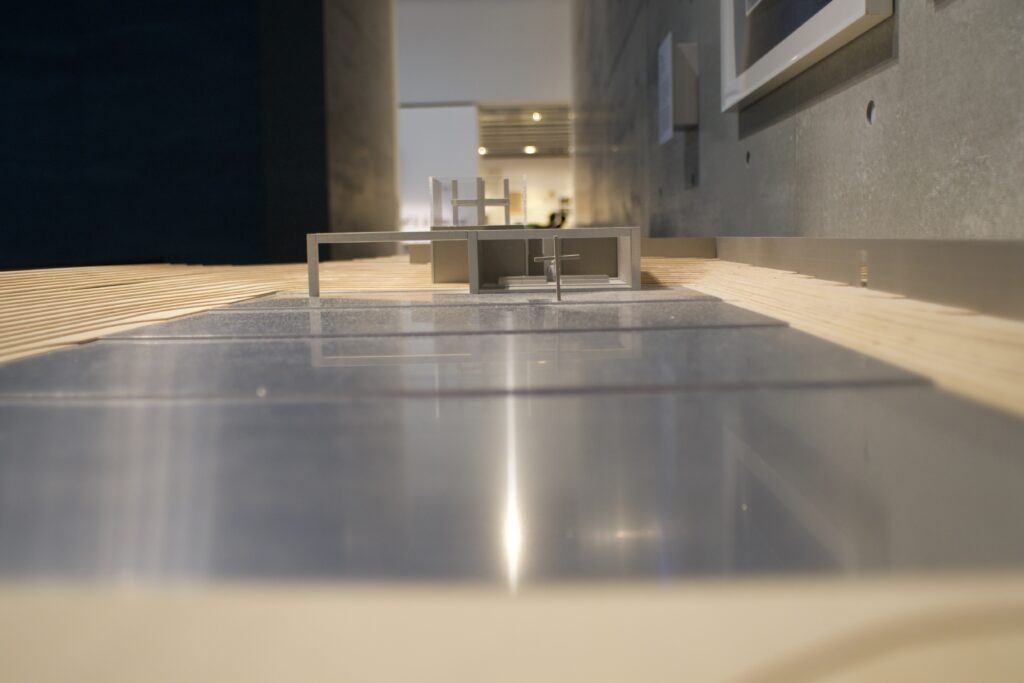

展示された模型の中でも特に注目したのが「4×4の家」です。わずか16平方メートルの極小敷地に建つこの住宅は、都市の狭小地における居住の可能性を追求した意欲作。コンクリート打ち放しの外壁に囲まれた内部は、中庭を中心とした縦の空間構成により、面積以上の広がりを感じさせます。模型を通して見る限られた空間の中での光と風の操作は、安藤建築の真骨頂を示していました。

グランドゼロプロジェクト

ニューヨークの世界貿易センター跡地で提案されたグランドゼロプロジェクトの模型と図面も展示されていました。このプロジェクトは実現には至りませんでしたが、悲劇の記憶を昇華させる建築的提案として重要な意味を持ちます。地下に設けられた瞑想空間と、地上に立ち上がる記念の塔は、建築が持つ鎮魂の力を静かに語りかけていました。

光の教会

安藤忠雄の代名詞ともいえる「光の教会」の詳細な模型は、やはり多くの来場者の足を止めていました。大阪府茨木市に建つこの教会は、コンクリートの壁面に切り取られた十字の開口から差し込む光が生み出す神秘的な空間で知られています。模型では、その単純でありながら強烈な空間体験がいかに設計されているかを理解することができました。

水の教会

前述の原寸大再現とは別に、詳細な設計図面と模型も展示されていました。北海道の豊かな自然に囲まれたこの教会は、水面に浮かぶ十字架と、それを取り囲むガラスの壁によって、内と外の境界を曖昧にする空間構成が特徴。四季の移ろいとともに表情を変える建築の魅力が、図面と模型を通して伝わってきました。

ブルス・ドゥ・コメルス

パリの商品取引所を改修したピノー・コレクションの展示空間「ブルス・ドゥ・コメルス」の模型も圧巻でした。18世紀の円形建築の内部に、現代的なコンクリートの円筒を挿入するという大胆な改修手法は、歴史建築と現代建築の対話の傑作。模型を通して見る古典と現代の融合は、安藤建築の新たな可能性を示していました。

こども本の森 神戸・中之島

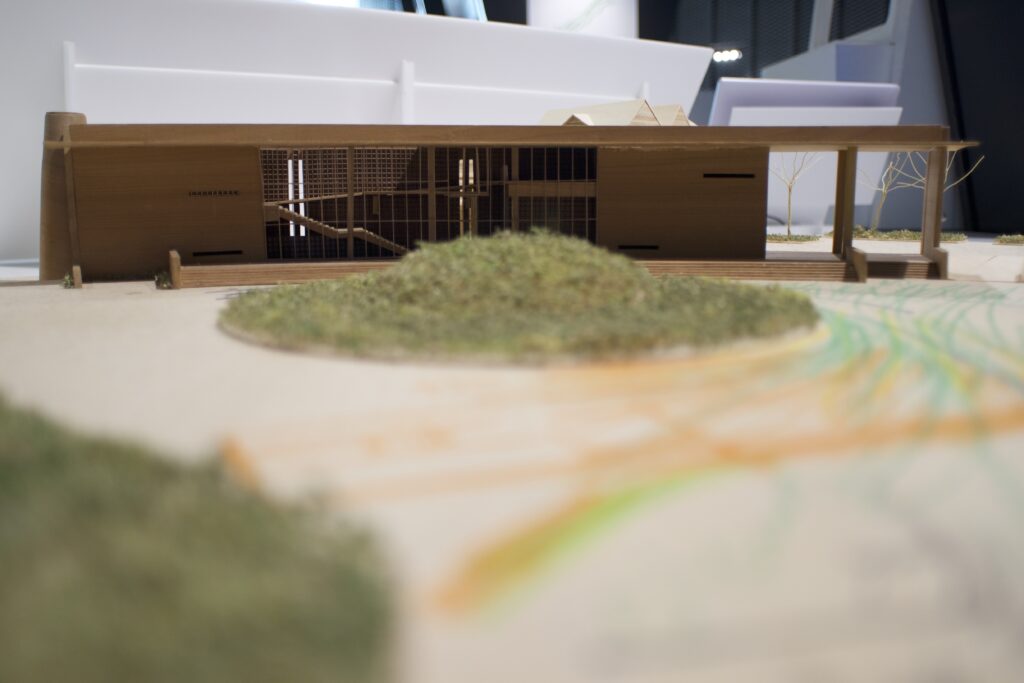

展示の終盤には、近年手がけた「こども本の森」の2つのプロジェクトが並んで展示されていました。神戸と大阪中之島、それぞれ異なる立地条件の中で、子どもたちの知的好奇心を育む空間を創造したこれらの建築は、安藤忠雄の社会貢献への想いが込められた作品群。

神戸の「こども本の森」は、三宮の都市部に建つコンパクトな図書館。限られた敷地の中で、螺旋階段を中心とした動的な空間構成により、本との出会いを演出しています。

一方、中之島の「こども本の森」は、中之島公園の緑豊かな環境を活かした建築。川に面した立地を生かし、水と緑に囲まれた読書空間を実現しています。両者の模型を比較することで、同じ機能を持ちながらも、立地や環境に応じて全く異なる建築解答を導き出す安藤忠雄の設計手法の妙を感じることができました。

建築家・安藤忠雄の哲学

「青春」というテーマが語るもの

今回の展覧会のタイトル「青春」は、84歳を迎えてなお挑戦を続ける安藤忠雄の姿勢を端的に表現しています。展示された膨大な図面と模型、そして現在も進行中のプロジェクトの数々は、年齢を重ねても衰えることのない創造意欲を物語っていました。

コンクリートという素材への深い愛着

会場を巡りながら改めて実感したのは、安藤忠雄のコンクリートという素材への深い愛着でした。単なる構造材料を超えて、光と影を生み出し、空間に詩情を与える表現媒体として昇華させたその手腕は、まさに職人的な感性の賜物。模型や図面を通して見るコンクリート打ち放しの美しさは、素材の可能性を極限まで追求した結果と言えるでしょう。

場所性への深い洞察

展示作品を通じて感じたもう一つの重要な要素は、安藤忠雄の場所性への深い洞察でした。大阪の下町から始まり、日本全国、そして世界各地へと活動の場を広げる中で、それぞれの土地の風土や文化に対する敬意を持ち続けていることが、作品の多様性からも読み取れます。

展覧会を振り返って

建築文化の豊かさを実感

「安藤忠雄展|青春」を通じて、改めて「建築という文化の豊かさ」を実感することができました。単なる機能を満たす箱物ではなく、人の心を動かし、場所に新たな意味を与え、時には社会を変える力を持つ建築という文化。安藤忠雄の50年を超える活動は、その可能性を余すところなく示していました。

挑戦する人生の妙味

展覧会のもう一つのメッセージである「挑戦する人生の妙」も、深く心に刻まれました。プロボクサーから建築家へと転身し、独学で建築を学び、世界的な評価を獲得するまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。しかし、その挑戦の軌跡こそが、唯一無二の建築家・安藤忠雄を生み出したのです。

次世代への継承

展示の随所に見られた教育施設や文化施設への取り組みは、安藤忠雄の次世代への想いを表していました。「こども本の森」をはじめとする子どもたちのための建築は、建築家としての社会的責任を果たすと同時に、未来への投資でもあります。

おわりに

梅雨明けの大阪で体験した「安藤忠雄展|青春」は、建築の力と建築家という職業の素晴らしさを再認識させてくれる貴重な機会でした。84歳を迎えてなお「永遠の青春」を生き続ける安藤忠雄の姿勢は、建築に関わる多くの人々にとって大きな励みとなるでしょう。

コンクリートという無機質な素材から詩的な空間を生み出し、世界各地で文化の拠点を創造し続ける安藤忠雄。その壮大な挑戦の軌跡を一望できたこの展覧会は、建築文化の豊かさと、挑戦し続けることの意味を深く考えさせる内容でした。

展覧会は既に閉幕しましたが、そこで感じた感動と学びは、今後の建築への向き合い方に大きな影響を与え続けることでしょう。安藤忠雄という稀有な建築家の「青春」は、まだまだ続いていくのです。

コメント