北海道東部に位置する網走市。オホーツク海の流氷で知られるこの地に、日本の近代史を語る上で欠かすことのできない建築遺産が保存されている。博物館 網走監獄。明治から昭和にかけて実際に使用された監獄建築を移築・保存した、国内唯一の監獄をテーマとする野外歴史博物館である。

北海道開拓と監獄が辿った歴史

明治維新後の日本は、内乱による国事犯や政治犯の続出により、監獄は過剰拘禁の状態にあった。同時に、富国強兵を掲げて西洋列強と肩を並べるため、そしてロシア帝国の脅威を防ぐために北海道開拓が急務とされていた。

そこで政府は、徒刑や流刑、懲役刑12年以上の者を収容する集治監を東京・宮城・福岡・北海道に設置。1890年(明治23年)、釧路監獄署網走囚徒外役所として網走監獄の歴史が始まった。開設時に収容されていた1,200人の囚人は、網走から旭川まで繋がる中央道路の開通作業にあたり、163kmをわずか8ヶ月で完成させた。その後、1903年(明治36年)に「網走監獄」と改称され、北海道開拓の労働力として重要な役割を果たすこととなる。

1909年(明治42年)、監獄は山火事の飛び火による火災でほぼ全焼。現在残る建物は明治45年(1912年)に再建されたもので、設計は司法省が担当し、収容者の手により施工された。戦後は「網走刑務所」と改称され、1984年(昭和59年)まで実際に使用され続けた。

司法省設計による放射状獄舎の建築的価値

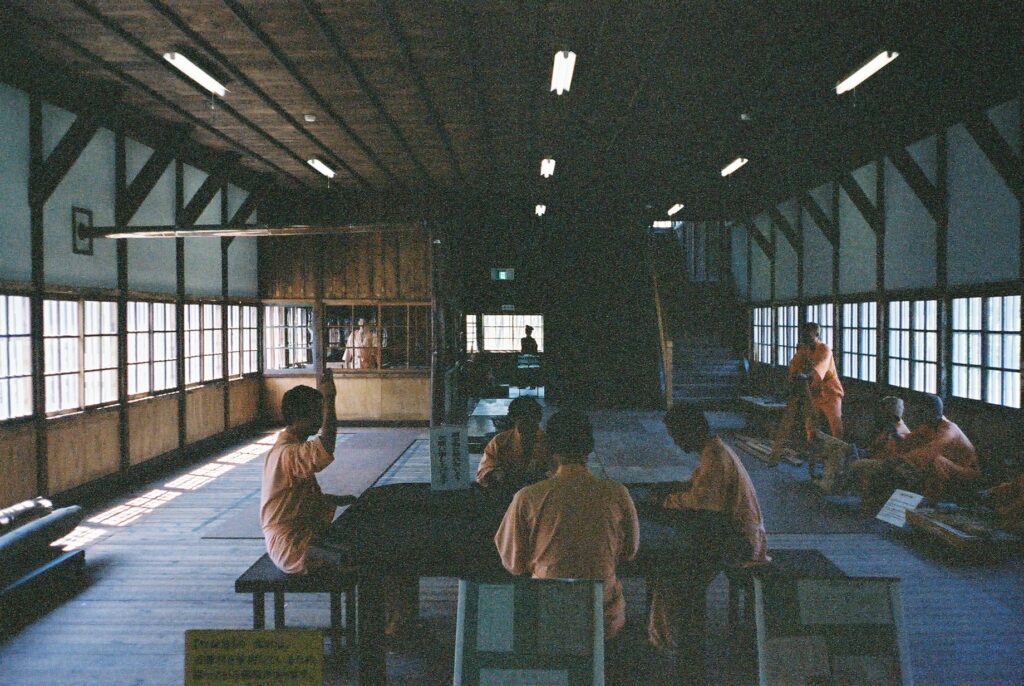

博物館として公開されている敷地は東京ドーム約3.5個分の広大なもので、25棟の歴史的建造物が保存展示されている。中でも最大の見どころは、1985年(昭和60年)10月10日に公開開始となった「五翼放射状平屋舎房」で、刑務所の施設としては日本国内最古であり、木造の行刑建築としては世界最古となっている。

この舎房はベルギーのルーヴァン監獄をモデルにした和洋折衷の建築様式で設計された。5本の廊下が放射状に配置され、中央の八角形の見張所から全ての廊下を見渡せる合理的な構造となっている。雑居房146房、独居房80房、合計226房で収容定員は700名であったが、多い時には1,000名を超える囚人を収容していた。

建物内部に足を踏み入れると、まず目を引くのが天井から差し込む自然光である。高さ7.4mの屋根にはガラス天窓が設けられ、厚さ7mmのガラスに鉄線が施されている。この天窓を支えるため、クイーンポストトラス(洋小屋組み)が採用され、鉄筋の開き止めが構造美を醸し出している。江戸時代の牢屋敷から脱却し、欧米列強と肩を並べられるよう司法省の技師が海外視察を重ねた成果が、この和洋折衷の建築に結実している。

2016年には庁舎、舎房及び中央見張所など8棟が重要文化財に指定され、6棟が登録有形文化財に指定されている。これらの建造物は明治期の木造監獄建築の数少ない遺例として、極めて高い歴史的価値を持つ。

庁舎と教誨堂に見る明治建築の特徴

正門を抜けて最初に目に入るのが庁舎である。1912年(明治45年)建造、1988年(昭和63年)に移築されたこの建物は、屋根の上に突き出したドーマー窓が特徴的な洋風建築だ。淡い色の外観は網走で初めて通った電気で照らされ、夜には幻想的な姿を見せたことから「最果ての不夜城」と称されていた。

館内は典獄室(刑務所最高責任者の部屋)をはじめ、会議室、総務課、戒護課など、管理部門の中心となる課ごとに区切られていた。上げ下げ窓や天井の装飾など、趣向を凝らした建築様式は、明治期の官庁建築の特徴を今に伝えている。

1912年建築、1981年移築の教誨堂は和洋折衷の建築様式で、仏閣を思わせる外観と教会を彷彿とさせる内装が特徴だ。受刑者の教化のための施設として、宗教的な雰囲気を持ちながらも日本的な要素を取り入れた独特の建築となっている。

煉瓦造独居房と二見ヶ岡農場

敷地内には網走刑務所で作られた煉瓦を使用して建てられた独居房がある。当時作られていた赤煉瓦は通常の煉瓦よりも小さく、現在はできない焼き方なのだという。この独居房は規則を守らない囚人の懲罰のために使用されていた。

1896年に建築、1981年に移築された二見ヶ岡農場は、網走刑務所の食堂棟として使われていた施設である。全国に4つある開放的処遇施設の一つで、網走刑務所収容者の食糧となる農作物を担う場所であった。現在は「監獄食堂」として、現在の網走刑務所で提供されている食事メニューを再現した「体験監獄食」を提供している。地産のものにこだわり、受刑者の栄養バランスを考えたメニューは、意外にも「美味しい」と評判だ。

体感シアターで学ぶ囚人道路の歴史

2010年にリニューアルオープンした体感シアターでは、明治期の過酷な道路建設の歴史を映像で体感できる。1891年(明治24年)、網走から北見峠まで約160kmの中央道路工事では、わずか1年間で開通させるという過酷な工事が行われ、200人以上の囚人が命を落とした。この「囚人道路」の建設は、北海道開拓の光と影を象徴する出来事として、今も語り継がれている。

アクセスと駐車場情報

博物館 網走監獄へのアクセスは、JR網走駅から車で約7分、女満別空港から車で約20分と便利な立地にある。公共交通機関を利用する場合は、JR網走駅前のバス停「網走駅②のりば」から網走バスの「観光施設めぐり」に乗車し、バス停「博物館網走監獄」で下車。所要時間は約7分、運賃は大人280円。バス停は博物館の駐車場内にあるため、降車後すぐに入場できる。

駐車場は敷地内に2ヶ所あり、乗用車400台、バス専用レーン21台を無料で利用できる。身障者専用スペース、バイク専用レーン、自転車置き場も完備されている。

見学の実際

開館時間は9:00から17:00まで(最終入館は16:00)。休館日は12月31日と1月1日のみで、ほぼ通年見学可能だ。入館料は大人1,500円、高校生1,000円、小・中学生750円。じっくりと見学すると120分程度かかるが、25棟もの歴史的建造物と展示を巡る価値は十分にある。

入口で渡されるリーフレットには見学ルートが記載されており、効率的に施設を回ることができる。無料・有料のガイドツアーも実施されており、より深く歴史を理解することができる。

敷地内は全面禁煙となっており、加熱式・電子たばこも対象となる点に注意が必要だ。100年以上前の木造建築物を保存していくため、文化財保護への協力が求められている。

建築が語る文化史の意義

網走に刑務所がやってきて6年後、今から130年も前の建物は、機械を使わずに手作業で製材され、太い梁や柱には囚人達が削ったあとが荒く残っている。この建物群は単なる刑務所建築ではなく、明治期の日本が近代国家へと歩みを進める過程で、どのように西洋の制度を取り入れ、日本的な要素と融合させていったかを示す貴重な証人である。

北海道開拓という国家的事業と、行刑制度の近代化という二つの歴史的要請が交差した場所。それが網走監獄であり、その建築遺産が今も天都山の中腹に保存されている意義は大きい。司法省の設計による放射状獄舎、囚人の手により施工された木造建築、そして和洋折衷の建築様式。これらすべてが明治という時代の空気を伝えている。

網走を訪れる機会があれば、ぜひこの博物館に足を運んでいただきたい。厳しい気候の中で北海道開拓に従事した人々の歴史と、日本の近代化を支えた建築技術の粋が、ここには凝縮されている。

博物館 網走監獄

- 所在地:北海道網走市字呼人1-1

- 建築年代:明治45年(1912年)再建

- 設計:司法省

- 施工:収容者による手作業施工

- 構造:木造平屋建て

- 指定:重要文化財8棟、登録有形文化財6棟

- 開館時間:9:00~17:00(最終入館16:00)

- 休館日:12月31日、1月1日

- 入館料:大人1,500円、高校生1,000円、小・中学生750円

- 駐車場:無料(乗用車400台、バス21台)

- アクセス:JR網走駅から車で約7分、バスで約7分

- 問い合わせ:0152-45-2411

- 公式サイト:https://www.kangoku.jp/

コメント