プレーリーハウスと相馬家住宅で近代住宅建築の真髄を堪能した後は、いよいよ函館の建築史における白眉ともいえる明治期官公庁建築群の見学へ。函館が国際港湾都市として発展した歴史を物語る重要文化財建築と、開港当時の国際交流の象徴となる領事館建築を巡る、建築愛好家にとって至福の時間となりました。

旧函館区公会堂 – 相馬哲平の篤志が生んだコロニアル様式の名作

最初に向かったのは、函館を代表する洋風建築として名高い旧函館区公会堂です。明治43年(1910年)に竣工したコロニアルスタイルの西洋館で、設計は函館区技手の小西朝次郎によるものです。

この建物の建設は、明治40年(1907)8月の函館大火により町会所・商業会議所が焼失したことが契機となりました。住民有志による「公会堂建設協議会」が発足しましたが、大火後で寄付金が数千円しか集まらなかったため、当時の豪商・相馬哲平氏が5万円という巨額の寄付を行い、総工費約5万8千円で建築することができました。

外観で特筆すべきは、正面のバルコニーを持つ木造2階建の擬洋風建築としての完成度の高さです。左右対称の端正な構成と、細部に施された装飾の品格は、明治期の地方都市における公共建築の到達点を示しています。昭和49年(1974)に国の重要文化財に指定され、2021年春には40年ぶりの大規模保存修理工事を完了し、当時の美しい姿で蘇りました。

内部では、明治時代の調度品がそのまま展示されており、当時の上流社会の雰囲気を肌で感じることができます。特に2階大広間の華やかな装飾と家具配置は、明治期の「ハイカラ文化」の象徴といえるでしょう。

旧北海道庁函館支庁庁舎 – 家田於菟之助設計の洋風官庁建築

元町公園内に佇む旧北海道庁函館支庁庁舎は、明治42年(1909年)に北海道庁技師家田於菟之助の設計により建設され、翌年明治43年に完成した洋風木造2階建の建築です。

屋根窓(ドーマー)や柱頭飾りのあるコリント式の柱などを持つ洋風建築の好例となっており、特に正面のペディメント(三角破風)とコリント式オーダーの組み合わせは、古典主義建築の格調高い美しさを表現しています。

この建物は北海道の開拓史上からも特に重要な建築物として、1985年に北海道指定有形文化財、1988年に伝統的建造物に指定されています。函館が北海道開拓の重要拠点であったことを物語る貴重な遺構といえるでしょう。

建物の佇まいからは、明治政府が北海道開拓に注いだ意気込みと、西洋建築技術の本格的受容が感じられます。家田於菟之助という設計者の名前からも分かるように、当時の北海道庁には優秀な技術者が配属されていたことが窺えます。

旧イギリス領事館 – 開港の歴史を物語る国際交流の象徴

続いて訪れたのは、函館市旧イギリス領事館(現・開港記念館)です。イギリス領事館は1859年(安政6年)の開港に伴い同年9月に称名寺の中に開設され、函館市に開設された領事館の中でアメリカ、ロシアに次いで3番目に古いものでした。

現在の建物は1913年から1934年まで領事館として使用されていたもので、1907年(明治40年)の函館大火後に建て直された建築です。白いラフホストレートの外壁に青い窓枠が映える、イギリス植民地様式の典型的な意匠が印象的です。

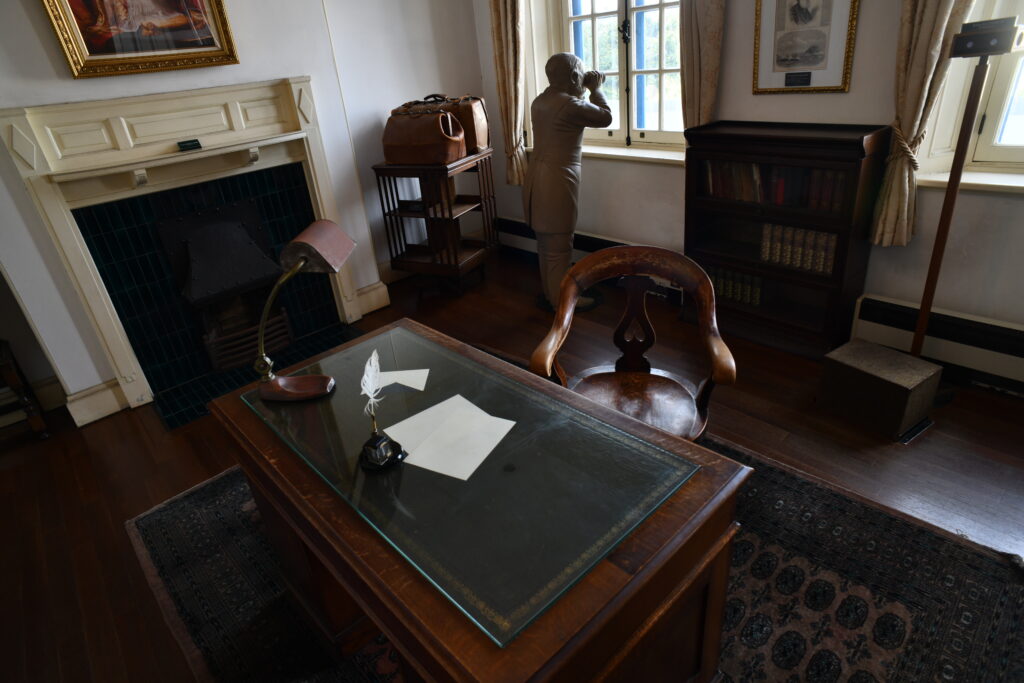

内部では領事執務室や家族居室が当時のまま再現されており、19世紀後半から20世紀前半の国際都市函館の雰囲気を体感することができます。特に領事執務室に配置された重厚な家具類は、大英帝国の威信をかけた外交活動の場としての格式を物語っています。

また、併設されたヴィクトリアンローズティールームでは、英国風のアフタヌーンティーを楽しむことができ、建築見学と併せて当時の文化体験もできる配慮が施されています。

函館市北方民族資料館 – 旧日本銀行函館支店の転用建築

最後に見学したのは函館市北方民族資料館です。この建物は1926年(大正15年)に建築された元日本銀行函館支店の建物をリニューアルし、1889年(平成元年)より資料館として運営されています。

大正末期に小樽が「北のウォール街」と呼ばれるまでは、函館が北海道随一の金融街であり繁華街であったため、周辺には銀行建築を活かした建物が今も数多く残っているという歴史的背景があります。

外観は典型的な大正期銀行建築の様式を示しており、重厚な石造風の意匠と左右対称の構成が、金融機関としての威厳を表現しています。内部では随所に旧日本銀行時代の名残を見ることができ、窓枠や照明器具などの細部に当時の職人技が光っています。

展示されているアイヌ民族を中心とした北方民族の生活用具は、函館博物館旧蔵資料や函館にゆかりの人類学・考古学・民族学者である馬場脩・児玉作左衛門の収集した資料で、国の重要有形民俗文化財に指定されているものもある貴重なコレクションです。

明治期函館の建築文化総括

今回の官公庁建築群巡りを通じて痛感したのは、明治期における函館の建築文化の高い水準です。単なる西洋建築の模倣ではなく、地域性と機能性を考慮した創意工夫が随所に見られ、建築家や職人たちの高い技術力と美意識が結実した作品群となっています。

特に注目すべきは、小西朝次郎、渋谷源吉、村木甚三郎といった地元の技術者・職人たちが、西洋建築の技法を消化吸収しながら独自の建築文化を築き上げていったことです。これらの建築群は、単なる観光資源ではなく、日本の近代化過程を物語る重要な文化遺産なのです。

夜景鑑賞前の腹ごしらえへ

充実した官公庁建築群の見学を終え、これから夕食と函館山からの夜景鑑賞に向かいます。函館の建築散歩はまさに「生きた建築史」の学習であり、明治から大正期にかけての日本の近代化を建築という視点から体感する貴重な体験となりました。

次回のブログでは、函館山からの絶景夜景と、翌日の五稜郭周辺建築群について詳しくレポートする予定です。函館の建築巡り、まだまだ続きます。

今回訪れた建造物

旧函館区公会堂 〒040-0054 北海道函館市元町11−13 旧函館区公会堂内

旧北海道庁函館支庁庁舎 〒040-0054 北海道函館市元町12−18

旧イギリス領事館 〒040-0054 北海道函館市元町33−14

函館北方民族資料館 〒040-0053 北海道函館市末広町21−7

コメント